OpenAI大招三連,繼續“蘋果”化

作者|畢安娣 來源|字母榜(ID:wujicaijing)

ChatGPT上線的那天,OpenAI的CEO阿爾特曼(Sam Altman)大概沒想過,短短一年之后,OpenAI已經向平臺進化,有了自己的開發者大會。

北京時間11月7日凌晨2點,OpenAI在硅谷所在地美國舊金山舉辦了其首屆開發者大會,OpenAI DevDay。

舞臺不大,大會全程耗時也僅為45分鐘,但OpenAI卻掏出了三個重磅消息。

第一個重磅消息是,GPT模型再迭代,OpenAI將推出GPT-4 Turbo。更快更強,卻更便宜,token輸入的價格降低3倍、輸出價格降低2倍。此外,OpenAI終于響應了用戶,將GPT-4 Turbo的知識更新到了2023年4月,此前GPT-4的訓練數據只截至2021年9月。

第二個重磅消息是,OpenAI開始向AI個人助理的方向努力。這些AI助理,OpenAI稱之為GPT(和模型的前綴一樣)。用戶無需編程,直接使用自然語言和文檔資料等便可以建造特別的GPT。

進一步地,OpenAI宣布將上線一個GPT商店,允許用戶申請上線自己制造的GPT,并承諾根據GPT的使用情況向創建者支付費用。

今年5月,OpenAI開放眾多插件(當時就有高達70個),讓用戶得以利用插件組合滿足個性化需求,成為了OpenAI創建生態系統、從產品思維轉變至平臺思維的標志性事件。如今的個人助理GPT及其應用商店,則進一步降低在OpenAI的生態中“創造”的門檻。

結合不久前傳出的OpenAI考慮研發新的AI硬件,以及考慮自研芯片,OpenAI似乎已經沿著“終端+平臺+生態”模式發展,越來越“蘋果”。

一

GPT-4 Turbo引入了6個主要的升級,較前代改善用戶交互、拓展模型功能,并降低開發人員的成本。

GPT-4 Turbo支持最高12萬8千個token的處理。token是非結構化文本單位,平均1個token對應4個英文字符,100個token約對應75個英文單詞。如“ChatGPT is great!”這樣一句話,將消耗6個token。

而12萬8千個token,相當于標準書籍的300頁內容。這比之前有了很大的提高,GPT-4僅支持8千到3萬2千個token的處理,意味著新版本將允許更長的交互并擁有更好的記憶。阿爾特曼表示,新版本在較長時間內的準確性也有所提升。

OpenAI會根據API調用的token輸入和輸出的總數計費,這個總數需要在限制內,這種增強使得開發者可以調用更多token,而且降低了成本——token的輸入成本較之GPT-4便宜3倍,而輸出成本降低2倍。

阿爾特曼還特意宣布了好消息:GPT-4 Turbo的知識終于不再像前代那樣止于2021年9月,而是擴展到了2023年4月。

此外,阿爾特曼宣布DELL·3、擁有視覺能力的GPT-4 Turbo以及新文本到語音功能,都即日進入API(應用程序接口)。

OpenAI還發布了專門的AI API助手(Assistants API),提供了代碼解釋器、檢索以及函數調用等功能。從前開發者必須自己完成的大量工作,現在可以由Assistants API代勞,讓構建輔助AI應用更容易。

一個值得注意的點是,OpenAI在本次大會上宣布引入“版權護盾”機制。也就是說,當ChatGPT企業版用戶和API用戶吃版權官司的時候,OpenAI會出面辯護,并擔負因此產生的賠償責任。這是向微軟、Adobe等看齊。

開發者大會上的另一個重要消息,是人人都能參與AI開發的定制型GPT。阿爾特曼提到了對未來AI代理(AI Agents)改變人類生活的展望,并將當下的定制型GPT稱為向之進發的一小步。

該公司在一篇博客文章中表示: “GPT 是一種新方法,任何人都可以創建一個定制版本的 ChatGPT,讓它在日常生活、特定任務、工作或家庭中更有幫助——然后與他人分享這種創造。”定制版GPT可以為用戶的日常生活、特定任務等提供幫助,如訓練寫作、設計貼紙等,自己制作的GPT還可以直接分享給他人使用。

更關鍵的是,創建GPT的過程非常簡單。

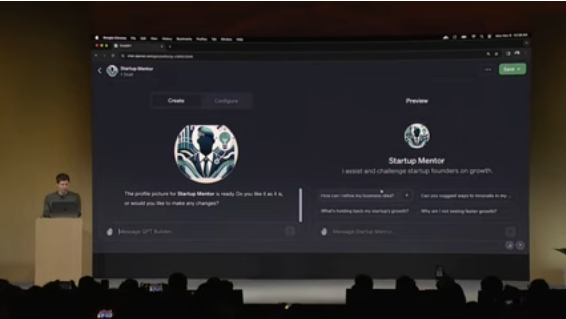

在現場演示中,阿爾特曼點擊創建一個新的GPT,在對話框用自然語言說出需求:“我想要幫助初創企業的創辦者,提供商業靈感和建議。”AI就會設置好GPT的預覽界面,包含一些引導用戶的初始問題,緊接著主動幫阿爾特曼想了一個名字,并生成了頭像。

緊接著,阿爾特曼上傳了自己過往的演講文檔,選擇該GPT是否支持網頁搜索、圖像生成等功能。在短短五分鐘內,一個名叫“初創企業導師”的AI機器人(GPT)就已經創建好了。

可以想見,GPT將賦予普通人創造細分AI機器人的能力,使ChatGPT的生態更加繁榮,比如某行業培訓員GPT、某學科大聰明GPT、四六級導師GPT、名人八卦GPT等等。

在會上,阿爾特曼還介紹了三個已經做好的GPT案例,包括AI圖像生成應用Canva和AI自動化集成功能Zapier AI Acitions,其GPT將給ChatGPT Plus和企業版ChatGPT用戶試用。

二

如果說大模型迭代和定制化GPT功能,還只是OpenAI秀產品力肌肉,那GPT商店則顯示著這家公司的“蘋果”野心。

阿爾特曼宣布,本月晚些時候,就會推出GPT Store。在現場PPT的GPT Store示意圖中,可以看到一些有趣的GPT例子,如創意寫作教練、游戲時間、貼圖巫師、談判專家等。

用戶自己制作的GPT可以申請上線,OpenAI會負責進行審核和驗證。阿爾特曼還透露,GPT Store會有GPT排行榜,將設置生產力、教育和“純好玩”等類別,用戶的原創GPT也有望登榜。

此外,阿爾特曼表示將與GPT Store中的創建者進行分成,但具體的計劃尚未透露。

GPT Store再加上幾個月前Plugins store插件商店,推動AIGC迎來“iPhone時刻”的ChatGPT,也總算是迎來了“App Store時刻”。

2008年,App Store在蘋果開發者大會(WWDC)上推出,是蘋果歷史的關鍵事件,是蘋果生態的“夢開始的地方”。推出時,蘋果App Store有500款應用,10年后已經激增到200萬款,蘋果在全球也擁有了2000多萬開發者。

除了軟件生態之外,OpenAI也逐漸展現出硬件上的野心。

9月,有消息稱阿爾特曼正在和蘋果傳奇設計師喬尼·艾芙(Jony Ive)合作,討論新的“AI硬件”項目。喬尼曾為蘋果效力28年,擔任iPod、iPhone、iPad、iMac等多個經典系列產品的硬件產品設計負責人。2019年,喬尼離開蘋果,成立自己的設計品牌。

其后阿爾特曼在接受《華爾街日報》的采訪時,沒有否認這個傳聞本身,但強調對智能手機和人形機器人都沒有興趣。看起來,阿爾特曼對AI硬件這一方向有意,但期待更“新”的形態。

10月,又有消息稱OpenAI考慮自研芯片。此前,OpenAI和阿爾特曼本身已經投資了多家芯片企業,包括Cerebras、Rain Neuromorphics和Atomic Semi等。在其后的一次演講中,阿爾特曼承認了自研芯片是可能的:“對于是否采用定制硬件(芯片),我們還在評估中。我們正努力確定如何擴大規模以滿足世界的需求。”

據科技媒體The Next Platform估計,如果OpenAI通過自研芯片將每臺包含8張GPU的服務器成本控制在50萬美元以內,能節約一半的IT費用。

這條路蘋果也走過,蘋果從英特爾轉至自研的M系列處理器,除了可以統一整個蘋果產品線的軟硬件生態、更好地實現跨平臺協同外,硬件成本也是關鍵動機。IBM的AI副總裁Sumit Gupta曾替蘋果估算,采用自研芯片全面代替英特爾芯片,將每年為蘋果節省25億美元的費用。

三

OpenAI“越玩越大”,向平臺玩家轉變的背后,是其面臨的生存壓力。

在這場開發者大會中,阿爾特曼在開頭就回顧了過去一年:積累了200萬開發者;92%的財富500強公司正在使用OpenAI的產品搭建服務;ChatGPT周活用戶數達到1億。

有意思的是,在介紹了GPT-4 Turbo之后,一位重磅嘉賓——微軟CEO納德拉(Satya Nadella)——上了臺。并不是宣布什么新的合作,而是回答了阿爾特曼的兩個問題。

這兩個問題是:微軟怎么看待目前和OpenAI的合作關系?你怎么看未來(合作或是AI本身)?

納德拉的回答當然是很好,未來也會很好。

這似乎更像是雙方聯手對外界猜疑的一次回應。此前曾有媒體報道,微軟和OpenAI之間已有嫌隙,OpenAI提前發布產品搶微軟自家產品的風頭、引起微軟高層不滿。再加上微軟也同樣活躍在其他科技企業的合作行列中,比如微軟成為了Meta此前發布開源Llama商用版的首選合作伙伴,而這本就是OpenAI模型的替代品。

隨著OpenAI從一個“世界上某先進大模型的生產商”向平臺進化,二者的合作關系,或說在關系中扮演的角色與各自的地位可能會發生變化。而二者也必須向外尋求彼此之外的更多機會。

OpenAI的ChatGPT雖然仍舊是最能打的產品之一,但并非高枕無憂、一家獨大。

外圍的競爭非常激烈,谷歌等科技巨頭和Anthropic等初創企業的模型一個接一個推出,就在上周末,馬斯克(Elon Musk)的xAI公司就新鮮推出了大語言模型驅動的聊天機器人產品Grok。更關鍵的是,正如微軟和OpenAI的聯手,其他科技巨頭和初創企業也在“找搭子”,如亞馬遜投資40億美元給Anthropic,在基礎商業模型商用方面深入合作。

在肉眼可見的未來,OpenAI的產品迭代還將繼續,并且有可能如過去半年一樣越來越快。主要的挑戰,是突圍并實現市場規模的增長,“蘋果化”的OpenAI,正在尋求更多可能性。

編者按:本文轉載自微信公眾號:字母榜(ID:wujicaijing),作者:畢安娣

廣告、內容合作請點這里:尋求合作

咨詢·服務