基辛格逝世!百歲外交家的傳奇人生丨贈書

當地時間11月29日,美國前國務卿亨利·基辛格在康涅狄格州的家中去世,享年100歲。

基辛格一生傳奇,曾于上世紀70年代擔任美國務卿,對美國外交政策影響重大,被美國前總統福特稱為“美國歷史上最偉大的國務卿”。他在自己的政治生涯中,也為中美關系做出了杰出貢獻。在擔任總統國家安全事務助理期間,基辛格于1971年7月9日秘密訪華,為中美建立外交奠定了良好基礎。1972年2月,基辛格陪同尼克松總統訪華。

基辛格的成長與崛起,是一個傳奇。從猶太難民到哈佛學術明星,再到極具傳奇色彩的外交家,基辛格深刻影響了美國的外交政策和世界格局。中美建交、入侵柬埔寨、結束越戰、中東斡旋……諸多外交大事件背后,都有基辛格的身影。

了解他,是我們獲悉歷史智慧的一個最佳入口,正如基辛格自己所說:“現在雖然不會完完全全地重復過去,但必定與過去相似,因此,未來也必定如此……”

1

從猶太人到美國人

1923年5月,海因茨·阿爾弗雷德·基辛格出生在德國巴伐利亞州菲爾特市一個猶太家庭。彼時正值德國社會動蕩不安、法西斯勢力迅速膨脹的年代。

當基辛格誕生時,菲爾特的猶太人口數量已縮減至3000,第一次世界大戰慘敗的德國出現了民族主義反彈,猶太人越來越受壓迫,他們不得參與公眾集會,連看足球聯賽也不行。

少年基辛格非常熱愛足球,周圍世界如此不安,足球是他唯一的發泄。他總會伙同弟弟或朋友偷偷溜進體育場,假裝自己不是猶太人,“大不了挨一頓打唄。”他事后回憶道。

他也曾苦練球技,雖然體力不行,但是頗有技巧。有一年,他竟然被選為班隊隊長,靠得不是動作敏捷,而是領導才干。

他最出色的不是體育,而是學習。童年時期的基辛格臂膀下永遠夾著一本書,頗有學者之風。青少年時期,他非常羞澀,很少開口講話。他愛觀察,愛思考,喜歡悶在家里埋頭看書,仿佛書籍成了他逃避這個不友好世界的去處。

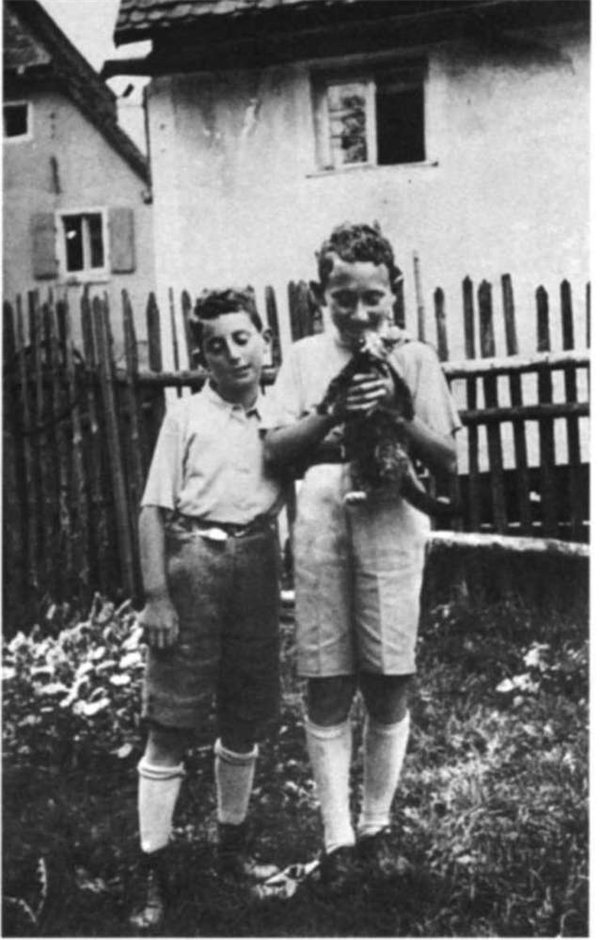

基辛格(右)與弟弟和祖父母的寵物貓合影。

1938年,15歲的基辛格隨著父母、弟弟,舉家移居美國。這是基辛格母親的決定,她意識到家庭留在德國不會有前途。

他們全家搬進華盛頓堡大道的一棟矮磚建筑內,這條熱鬧的街道上上下下類似的建筑內,住著數百位猶太新移民。為了適應美國生活,他將以另外一個名字為世界所熟知:亨利·基辛格。

有一天,基辛格一個人走在街上,迎面來了一群非猶太人。多年積累被毆打嘲笑經驗的基辛格,第一反應是躲避,以前碰到這種情況少說也得遭到一番羞辱。他下意識開始離開人行道,然后才想起來,自己現在身在何處。

1977年基辛格卸任國務卿的告別演說上,他這樣說道:

“1938年我來的時候,華盛頓中學要求我寫一篇作文,講一講作為一個美國人意味著什么。我是這么寫的——我想這是一個人人可以昂首挺胸過街的國家。”

從恐怖氣氛中解放出來的基辛格就像被假釋的囚犯,高高興興投入了在美國的新生活。

在華盛頓中學學習了一年后,他改讀夜校,白天則在毛刷廠干活,戴著橡膠手套洗刷子。工作間隙,他一有機會就看書或者做作業,攻讀會計專業,尋找更能發揮自己能力的機會。

從軍是個大好機會。19歲生日剛過不久,基辛格的征召令就到了。他乘火車前往軍營報到,生平第一次離開了德國猶太人的生活圈子。熬過三個月的基本訓練后,依照1942年3月出臺的《“二戰”權力法》“允許在部隊光榮服役至少三個月的敵方外國人成為美國公民”之規定,基辛格正式獲得了美國國籍。

對基辛格這樣的孩子來說,參戰使他們獲得公民權不僅僅是一項恩賜,更是他們贏得的榮譽:他們不再是外人了。

1944年11月初荷蘭艾格斯沙文戰役前夕,幾天后基辛格就將奔赴前線。

從軍之旅使基辛格初步積累了政治人脈,其中一位便是——弗里茨·克雷默,基辛格的人生導師。克雷默發現了基辛格非同一般的政治思維,舉薦他擔任行政官,帶領他加入情報部,后來又負責反諜報部隊的工作。

對基辛格而言,跟隨克雷默就像找到了一個新的父親型的人物。戰爭讓他變得成熟,擴大了他的視野,也點燃了他的野心。那個純真好奇的猶太男孩,學會了反擊、爭辯,逐漸形成一套防御機制。在軍隊的歷練下,他掌握了指揮能力,有了一個堅毅的外表,散發著自信。

1944年被派往歐洲前的第84步兵師第335步兵團2營G連官兵。第四排左六為基辛格。

陸軍的獎狀將他寫得十分英勇:

“基辛格士官,帶領反諜報小分隊履行職責,不畏艱險,成功建立了一個深入平民生活每一階段的告密者鏈條,最終查獲并逮捕多名被確認從事間諜和破壞行動的地方特務。”

軍旅生涯結束后,22歲的基辛格踏上回鄉之旅,他駕車穿過滿目瘡痍的山路,看著小城的殘垣斷壁,往日的情景一一顯現。這段回憶之路何其漫長艱難,多年的仇恨、殘酷和虛無。

他站在這里,正式向青年時代告別。

2

從哈佛學者到美國國務卿

長大后的基辛格對自己的猶太出身采取低調處理,他很少談起自己的童年經歷,在采訪中曾說,這段日子似乎沒什么印象,對自己沒有起什么關鍵作用。

盡管基辛格不愿承認,但納粹的滔天罪行還是給他留下了永久的印記。成長期發生的大屠殺給他留下一個后遺癥,就是避免暴露自己的任何弱點。這是他個人的信條,也是他現實政治的基本前提,故而又是他對外政策的座右銘。

二戰期間曾在德國為美軍從事反間諜工作的經歷為基辛格成為一名學者奠定了基礎。1947年,24歲的基辛格進入哈佛大學,主攻政府管理和哲學。在政府管理系,他碰到了人生中第二位敢想敢干的恩師,教授威廉·埃利奧特。有了埃利奧特的關照,基辛格在大學時代,以及日后尋求終身教職時,都得到了極大幫助。

威廉·揚德爾·埃利奧特,基辛格在哈佛大學行政學系的導師。

作為大學暑期班主任,埃利奧特在1951年幫基辛格策劃了一個項目——哈佛國際研討會——以后17 年基辛格專注的領域。在每年暑期舉辦的國際研討會上,世界各地有前途的年輕領導者都會齊聚在此。28歲的基辛格通過興辦這個項目,在學術官僚界籌建自己的權力基礎。

1969年項目結束前與會外國學員已有600人,其中有人當上了外交部長、報紙編輯和銀行行長,許多人對掌權后的基辛格可謂作用非凡。由此可見基辛格的眼界很高,他不追逐學術界的名利,一心想在世界舞臺上打出名聲。國際研討會是個理想媒介,幫助他建立一張頗具影響力的聯系網。

基辛格成為哈佛本科生中的學界傳奇不僅僅因為成績好,更是因為那篇被嘆為奇文的畢業論文。這篇論文篇幅驚人,是有史以來哈佛大四學生所寫的最長的一篇論文——全文有383頁,現在哈佛的畢業論文篇幅限制,被稱為“基辛格規則”——將來任何巨作均不得超過此文的1/3。

他的論文范圍也挺嚇人,談的竟然是“歷史的意義”。《歷史的真義》這篇論文已經被載入史冊,基辛格在這篇論文中極為推崇康德的“絕對命令”理念,認為“和平是人類最崇高的奮斗目標,是對人的道德人格的終極肯定”。

由于論文出色和成績出眾,基辛格拿到了約1%學生才能拿到的最優生榮譽,畢業后申請攻讀哈佛大學政治管理系博士。

1954年獲得博士學位后,基辛格留在哈佛任教。意識到教授生活無法滿足他的雄心,基辛格的事業出現了重要轉折。他開始研究核武器與外交政策,總結出“有限核戰爭”的學說,一舉成名。

1956年西點舉行美國事務學生大會,基辛格在會議期間與學生談話。

在軍營,基辛格遇到的伯樂是克雷默,在哈佛,他的伯樂是埃利奧特,1955年,基辛格找到了比他倆都更有權勢、有影響力的知遇之人——納爾遜·洛克菲勒。標準石油大亨約翰·洛克菲勒的兒子。

當時的洛克菲勒是艾森豪威爾總統的國際事務助理,匯集了一群學術界專家討論國家安全政策,基辛格就在這里與他相遇,逐漸成為最親密的學識友人。

直到在1968年底加盟尼克松團隊之前,基辛格一直是洛克菲勒的兼職顧問,薪酬不菲。同時,他拿到了哈佛大學終身教職,加緊對對外政策的鉆研。他也開始涉足政治,特別是洛克菲勒的總統參選活動。

隨后美國政府伸出橄欖枝。基辛格先是擔任美國總統肯尼迪的顧問,1969年,尼克松任命其為國家安全顧問。

基辛格與尼克松,看似不可能走到一起的兩個人,卻有內在的雷同。他們的外交政策走的神秘路線,兩人都不太合群,又喜歡出其不意地讓對手大吃一驚。讓兩人的雷同之處更發揮到極致的是基辛格的變色龍般的本領,他們在一起的時間太多,很快就變成一起對付官僚和充滿敵意世界的難兄難弟。對尼克松來說,基辛格可謂是得力助手的最佳人選。

基辛格被提名為國家安全顧問當天,和理查德·尼克松在紐約皮埃爾酒店。

之后,他又在1973年到1977年擔任尼克松和福特總統的國務卿。在服務尼克松和福特總統期間,除了緩和同蘇聯和中國的外交關系,他在1973年因與北越舉行和談促進和平而獲得諾貝爾和平獎。同年的第四次中東戰爭后,為了促使以色列軍隊從埃及和敘利亞領土撤軍,他在數月內往返于各方首都,尋求談判目標,被認為是開了“穿梭外交”的先河。

在此后數十年,基辛格對于美國外交政策、國際關系的影響力與日俱增,基辛格是美國迄今歷任國務卿中權力最大的一位,他一直扮演著美國外交、特別是中美關系間特使的角色。

1971年,正在思考的基辛格。

基辛格既是戰略家,也是戰術家。他心思的強項在于從宏大到微小的運作,他胸中既有宏偉的地緣戰略規劃,也懷揣著無數細微戰術的談判杠桿。

正如周恩來1971年在北京與他第一次會面,探討了世界平衡問題后所說:“基辛格博士,你太有才了。”

基辛格聰明、詼諧、有吸引力,就像舞蛇者一樣,擁有高超的迷人本領,在外交史上留下難以磨滅的印記。

3

基辛格顧問公司

隨著1976年福特在總統大選中落敗,基辛格也退出了政壇。此后,他先后受聘擔任喬治城大學教授和國際戰略研究中心顧問,并兼任阿彭斯學會研究員、大通曼哈頓銀行國際委員會主席等職。1982年,基辛格創建了基辛格顧問公司。

基辛格顧問公司的秘密世界里有戰略咨詢、外交卓識、良好的關系、現實的門路,再加上世上最具市場價值的名人的金字招牌。

90年代初,基辛格顧問公司已經有20 多家公司客戶,其中約3/4 是美國公司。客戶名單是嚴格保密的,與顧問公司簽署的合同也明令禁止任何一方對外透露。但我們還是弄出了一份90 年代初

與顧問公司有合同或項目安排的主要客戶清單:

· 美國運通及其子公司希爾森·雷曼·赫頓

· 美國國際集團,保險業核保人

· 大通銀行

· 可口可樂公司

· 愛立信,瑞典電信制造商

· 菲亞特,意大利汽車公司

· 亨氏食品集團公司

· 默克公司,制藥業巨擘

…….

在電話簿里找不到基辛格顧問公司。它的總部所在地公園大道的鋼材—玻璃建筑大廈的公司名錄里也沒有它。來訪者如果在正確的樓層出電梯,就會發現一間擺設簡單的接待室,塑料玻璃窗后面坐著一位接待人員,房門上也沒有名字。

里面是不顯眼的現代裝潢—白沙發、一般的書桌—更像一個中型保險公司。基辛格L形的邊角辦公室擺放著幾十張帶簽名的世界領導人對著他微笑的相片。過道邊上的小房間是他的安全和后勤協調員、個人助理、日程安排人員和秘書的辦公室。

公司客戶每年將得到兩三次關于世界情況的全面吹風。通常都是基辛格與斯托加或布雷默出面,對象只限公司少數高管,而且只限于口頭吹風,沒有書面的東西。基辛格不愿意看到自己的真知灼見被人拍下來,給人傳閱,幾個月后被引述。

基辛格堅持公司承接的項目都必須對東道國政府有利。這樣他就可以一展所長:就像他在中東那樣做個調停人,協助雙方就互利雙贏的事相向而行。在進行這種談判時,他希望自己是雙方都信任的中間人,而不只是他客戶的代理。

雖然他事業很成功,但給不了他在發揮治國安邦之才時能得到的滿足感;讓銅金公司得以在印度尼西亞安全運營是比不上能讓中國覺得世界安全的成就感的。不過,到底這也讓他有機會坐私人飛機到處跑,發揮外交官和外交事務顧問的作用,這是他最擅長的兩件事。

4

“中國人民的老朋友”

“‘中國人民的老朋友’——這個看起來很樸素的頭銜卻特別沉甸甸,因為中國只會把這個充滿感情的頭銜授予極少數對中外關系發展作出杰出貢獻的人,美國前國務卿基辛格博士是其中之一。”新華社在一篇時評中如是說。

中國人民敬重基辛格,首先是因為他在半個世紀前中美關系“破冰”階段的開拓性貢獻。1971年基辛格秘密訪華,與中方攜手促成了1972年尼克松總統對中國進行“破冰之旅”,實現了震撼世界的“跨越太平洋的握手”。這一段傳奇歷史,中國人耳熟能詳。

而在基辛格從政生涯中,1971年7月9日的秘密訪華,無疑是其中最濃墨重彩的一筆。他為這次行動起了個代號——“波羅一號”。

基辛格一行人取道西貢、曼谷、新德里和拉瓦爾品第前往北京,對外宣稱是代表總統出外調查。為了保證最后的輝煌盛舉不受影響,他們故意把在沿途每個城市的逗留都安排得極其枯燥乏味,以免媒體緊追不舍。

到了巴基斯坦的拉瓦爾品第后,基辛格以生病為由假稱“到喜馬拉雅山腳下一個巴基斯坦的避暑山莊躲了48個小時”,實際上已經秘密飛往北京。

基辛格很快發現東道主給他的日程安排非常寬松,中方如此瀟灑的態度給了他們一種心理壓力。

事實上,中美雙方都明白這次會談事關重大,只能成功,不能失敗。不過好在總算有驚無險,尼克松訪華的聲明草案最終達成,震撼了世界。

基辛格1971年10月第二次秘密訪問北京時。

基辛格說,正是這次密訪讓美國立場發生了微妙的轉變,美國開始逐步接受了一個中國的觀念。

除了中美關系,尼克松和基辛格還導演了一系列秘密外交行動:簽訂美蘇限制戰略武器條約、中東和談等歷史進程中……國際舞臺上的轟動性新聞此起彼伏。

尤其是代表美國政府與越南達成停戰協議,更是讓基辛格獲得了諾貝爾和平獎。

而這些秘密行動,其實都深深源于他對美國官僚體制的不信任感。

基辛格對中華文明的深入研究與獨到看法,讓許多中國人都深受啟迪。在《論中國》中,他寫道,中國幾千年來強敵環伺,然而中國之所以能生存下來,并且總的來說占了上風,外交經驗中對個人關系的重視超出了戰術范圍:

中方領導人培養的“友誼”不過多在乎個人性質,而是更重視長遠的文化、民族或歷史的紐帶,而美國人所說的個人關系只是針對談判對手本人。

中方說的友誼是通過無形的因素來培養長期的、經得起時間考驗的關系,而美國外交官則是重視社交往來,以便于當下正在進行的工作。

2023年5月,在百歲生日前夕,基辛格接受媒體采訪,再次談及中美關系。他呼吁美國在對外政策中避免過度對抗和冷戰思維,并強調了對話、合作和平衡的重要性。他還告誡,不要誤解中國的雄心。

過去的50年里,基辛格曾近百次來華,參與、見證了中美關系的變遷。今年7月,百歲基辛格再次訪華,受到國際社會矚目。在當下的世界,基辛格所推崇的“均勢理論”或許已經顯得“不合時宜”,但他仍在觀察世界的變化,呼吁中美和平共存,維護世界和平與穩定。

上前瞻經濟學人公眾號留言吧!找到11月30日發布的本文并留下您的看法,我們將抽取2位讀者送出《人工智能時代與人類未來》一書!

廣告、內容合作請點這里:尋求合作

咨詢·服務