日本企業聯手早稻田大學開發純國產人形機器人,“我們在投資規模方面落后于中國和美國”【附人形機器人行業發展趨勢分析】

(圖片來源:攝圖網)

據2025年7月1日報道,6月30日,日本村田制作所、早稻田大學、SRE Holdings和機器人制造商tmsuk宣布成立“京都人形機器人協會”(KyoHA),致力于開發純日本國產人形機器人。

該團體計劃到2026年底完成可用于災害現場的原型機開發,機器人設計長度不超過3米、重量不超過300公斤、能搬運超過100公斤,并計劃于2029年3月實現量產,日經預測開發資金將達到數十億日元。

tmsuk董事長兼首席執行官高本洋一坦言,日本曾經是人形機器人領域的領導者,但現在我們在投資規模方面落后于中國和美國,希望通過開發可在災難現場使用的人形機器人來打造差異化優勢。

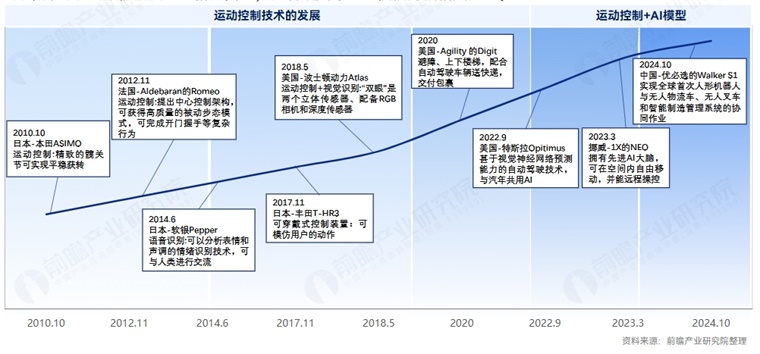

日本開創了人形機器人這一新興賽道,并在很長一段時間內引領了全球人形機器人產業的發展。早在20世紀60年代后期,日本早稻田大學的加藤一郎教授就開始了人形機器人的研究,并于1969年研制出WAP-1平面自由度步行機,解決了人形機器人的基本行走問題。1973年,早稻田大學進一步開發出WABOT-1,這被視為全世界第一個全尺寸人形機器人。

此后,日本在人形機器人領域不斷取得突破。1986年,本田公司啟動了人形機器人E系列研發計劃,并在1996年發布了P2機器人,實現了無纜化動態行走。2000年,本田公司推出了著名的ASIMO人形機器人,它能夠實現5km/h的奔跑速度、上下樓梯等復雜動作,并通過預測運動控制技術實現人機自然交互。同年,索尼公司也研發出了雙足步行機器人。目前,在全球人形機器人技術競爭日益激烈的背景下,日本逐漸被中國和美國甩在身后。

與日本曾經的輝煌不同,中國在人形機器人領域起步相對較晚,但發展勢頭迅猛。今年二月,摩根士丹利發布的《人形機器人100:繪制人形機器人價值鏈圖譜》報告指出,中國已逐漸形成了較為完整的生態系統,在全球人形機器人產業鏈中的份額高達63%,主導全球供應鏈。特別是在人形機器人的“身體”環節,即機器人的物理構造部分,中國的集成商占比達到了45%。

中國在人形機器人領域的快速崛起并非偶然。一方面,中國政府高度重視科技創新,出臺了一系列支持政策,為人形機器人產業的發展提供了良好的政策環境。另一方面,中國擁有龐大的市場需求和完善的制造業基礎,能夠快速將技術研發成果轉化為實際產品,并通過大規模生產降低成本,提高產品的市場競爭力。此外,中國眾多科研機構和企業積極投入研發,在人工智能、傳感器、伺服電機等關鍵技術領域取得了重要突破,為人形機器人的發展提供了堅實的技術支撐。

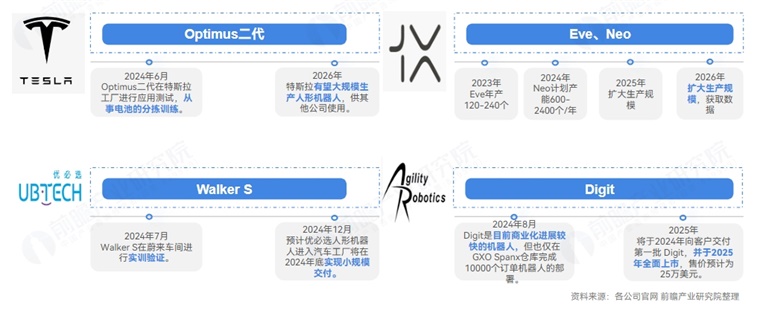

作為新興科技產物,盡管全球機器人產業鏈齊全,但目前市場上誕生的人形機器人,技術層面上還停留在新產品對外發布、應用場景驗證測試階段,商業層面上還未實現大規模量產和商業落地。

不過,全球人形機器人市場規模持續增長,2023年全球人形機器人市場規模約21.6億美元,隨著技術的進步,預計未來人形機器人將在更多場景中實現商業化應用,不僅提升生產效率,還將在教育和家庭生活中扮演更加積極的角色,到2029年,全球人形機器人產業規模預期達324億美元。

英偉達創始人兼CEO黃仁勛在2025年6月的演講中表示,人形機器人將成為最大的產業之一。他認為,AI驅動的新工業革命已經到來,人形機器人將整合軟硬件、生態與國家基礎設施,成為未來十年AI社會化部署的重要路徑。

南京航空航天大學教授戴振東認為,除了傳統的電機和減速器,傳感器特別是力覺傳感器和視覺傳感器對于人形機器人的發展至關重要。他還指出,未來分布式驅動系統可能會成為技術突破的方向。

前瞻經濟學人APP資訊組

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《2025年中國人形機器人產業發展藍皮書——人形機器人量產及商業化關鍵挑戰》

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容,請注明資料來源(前瞻產業研究院)。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】,性價比最高功能最全的企業查詢平臺。

廣告、內容合作請點這里:尋求合作

咨詢·服務