百年大變局下,律所為什么一定要懂產業懂趨勢?

2025年,全球經濟格局深度調整與新興技術顛覆性變革,法律服務行業正經歷著前所未有的深刻變革與嚴峻挑戰。律師行業深陷“同質化競爭”與“價值感稀釋”的雙重困境,亟待以創新生態重構服務邏輯,破解發展瓶頸。

前瞻產業研究院認為,面對產業形態與社會業態的快速演變,律師行業必須突破傳統定位,嵌入產業場景推動法律服務向價值創造轉型。只有懂產業懂趨勢,律所才能提供高質量的法律解決方案,真正成為客戶不可或缺的合作伙伴和戰略軍師。

1.行業巨變:百年變局下,律所遭遇前所未有生存危機

全球經濟的不確定性和潛在的經濟下行壓力,使得企業客戶在各個領域都開始緊縮開支。法律服務,長期以來被視為“可推遲或減少的成本開銷”,首當其沖成為被審視和壓縮的對象。

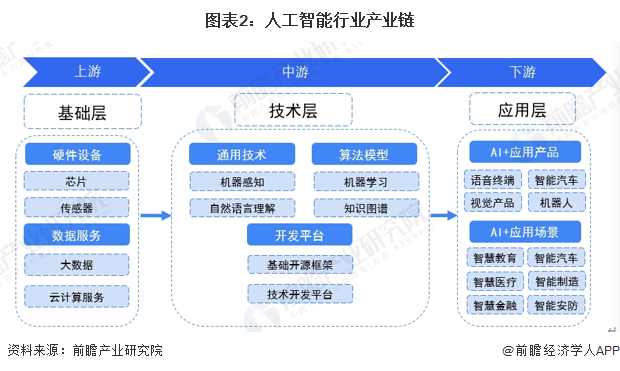

與此同時,人工智能浪潮席卷而來,AI能在幾分鐘內完成過去需要初級律師花費數小時甚至數天完成的合同審查、盡職調查、法律檢索、文書起草等基礎性工作,直接沖擊了律所賴以生存的利潤金字塔模型。

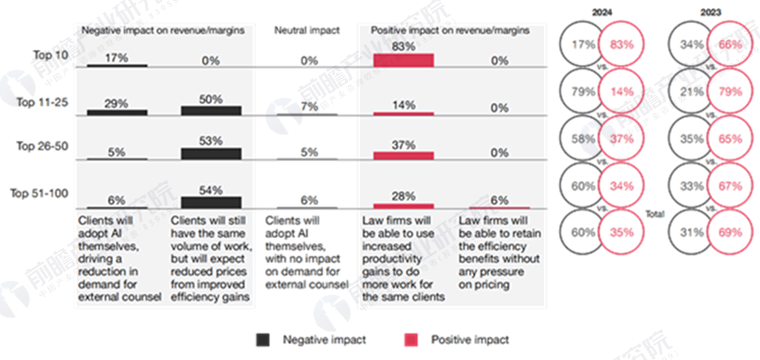

前瞻產業研究院報告顯示,隨著企業客戶逐步采用AI而減少對外部律師的需求,在TOP100律所中,50%以上極度擔心人工智能的沖擊將阻礙其實現增長目標。如果律所不尋求突破,繼續提供可被AI輕易替代的標準服務,就會淪為“法律工廠”,在紅海中血拼價格,價值感不斷被稀釋。

因此,法律服務的“價值證明”變得前所未有的重要。

未來,律所不僅要懂法律,更要懂產業、懂趨勢、懂技術、懂全球格局。律所必須證明自己不再是“成本開銷”,而是能為客戶創造真實商業價值的“戰略投資”。

2.轉型升級:從“傳統法律顧問”到“產業戰略軍師”

當前,人工智能、低空經濟、新能源等戰略性新興產業迅速崛起。這些新興產業不僅是中國經濟增長的核心引擎,也蘊含著巨大的法律服務需求。但由于其技術復雜性和創新型,傳統法律知識往往難以直接適用。

這就要求律所必須主動學習相關產業基本知識,包括產業的運作模式、上下游關系、政策法規環境等。再基于對客戶所在產業的深入了解和對產業痛點的精準把握,為客戶量身定制法律解決方案。這種定制化服務不再是簡單的法律條文套用,而是結合客戶實際業務場景,綜合考慮法律、經濟、行業規范等多方面因素,為客戶提供全方位、多層次的法律支持。

以低空經濟為例,首先要梳理客戶在低空經濟產業鏈中的位置、面臨的系統性風險與機遇;再以產業洞察視角為客戶提供從研發試航、生產運營到生態拓展的全周期法律與戰略服務,從而提供超越傳統的法律增值服務:

? 研發與試航階段:將法律服務深度融入產品開發核心流程,降低試錯成本,加速產品上市周期,提升企業對投資者的吸引力;

? 生產與運營階段:幫助企業拿到“運營許可”,確保其業務能合法開展,構建全面的風險防火墻,保障商業模式的可持續性;

? 生態與拓展階段:從支持單一企業到賦能整個業務生態,通過參與規則制定幫助客戶塑造未來市場格局,為其搶占賽道提供頂層設計支持。

這一商業模式有望顛覆律所的價值命題,使其從成本開支項轉變為客戶的戰略投資項。

但值得警惕的是,這一過程涉及多領域、多環節,對律所的專業性提出極高的要求。同時,在搶占新興市場的過程中,律所的競爭對手不再只是另一家律所,“四大”會計師事務所大舉進軍法律科技市場,法律科技初創公司也在不斷蠶食傳統律所的市場份額。

因此,律所應積極開展跨領域合作與交流,從“單兵作戰”走向“生態協同”,筑牢核心競爭力。

3.終極結合:律所+智庫,構建“產業智庫型律所”

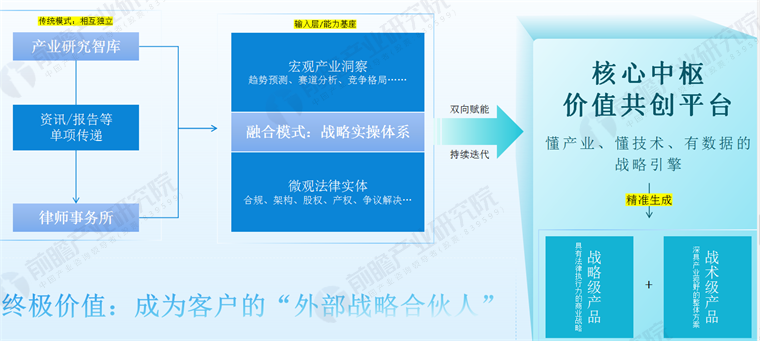

傳統模式下,產業智庫與律師事務所往往各自為戰:智庫精于產業趨勢研判卻疏于法律落地,律所長于糾紛解決卻缺乏產業前瞻。這種“研用分離”的模式已無法滿足客戶在劇烈變革中的系統性需求。

“產業智庫型律所”正是對這一時代命題的終極回應。它并非簡單的業務疊加,而是通過系統性融合產業研究能力與法律實務能力,構建一種全新的組織形態和服務范式。其核心在于,將智庫的“產業洞察力”與律所的“法律執行力”深度融合,形成懂法律、更懂產業和技術的“價值共創平臺”。

今年8月,深圳大型律所“卓建律師事務所”與中國產業咨詢領導者“前瞻產業研究院”簽署了戰略合作協議,雙方在“法律專業服務+產業深度研究”領域的合作正式啟航,旨在通過打破行業壁壘、實現優勢互補,構建法律服務與產業研究的協同創新范式,實現從單兵作戰邁向資源互嵌、驅力協同的戰略共贏新階段。

展望未來,前瞻產業研究院愿與更多有志于突破傳統、重塑價值的律所攜手共進,以27年產業研究、覆蓋超6600個細分賽道的數據庫賦能律所業務增值,通過共同組建研究專班、發布深度行業法律白皮書,最終旨在為客戶提供一種“風險可量化、合規可嵌入、價值可創造”的不可替代的戰略價值。

廣告、內容合作請點這里:尋求合作

咨詢·服務